第1回

「略称・連続射殺魔」

足立正生監督・1975年

日本の映画監督の中では最もシュルレアルな志向性の強い監督のうちの

一人である足立正生監督による、その事件自体がすぐれてシュルレアルな

永山則夫事件を、ただ風景のみによって追う。

日本の均質化が風景によって暴かれるというが、いまの我々の時代に比べてどうだろうか。

なぜ若松孝二の「17歳の風景」が風景に成り得なかったのかという疑問も湧く。

第2回

「ローラ」

ジャック・ドゥミ監督・1961年

シュルレアリスムは、公式には1924年にパリで誕生した。

以来フランスには、文芸の地脈としてその精神が息づいているように思える。

『ローラ』で最も印象的な場面であるパサージュは、痙攣的な体験が期待される場であった。

人びとが邂逅い、別れ、事件に巻き込まれるシュルレアルな現場である。

第3回

「ラスト・オブ・イングランド」

デレク・ジャーマン監督・1987年

この映画の偉大性は、シュルレアリスムと無縁のところにあるようだ。

しかし超現実を極限的に強度の高い現実だと文字通り解するならば、

『ラスト・オブ・イングランド』の戦慄は、あるいはその戦慄を味わうことの体験は、

十分にシュルレアルなものではないだろうか。

第4回

「操行ゼロ」

ジャン・ヴィゴ監督・1933年

1920年代のアヴァンギャルドたちの既成芸術への否定は、

必然的に子どもの表現への礼賛にたどりつく。子どもは大人に叛逆する存在である。

この映画には、ダダ的ともいえる子どもたちのエクスタシーがあふれている。

そして現状に対する絶えざるレクイエムを奏で続けている。

第5回

「死よ、万歳」

フェルナンド・アラバール監督・1971年

『ファンドとリス』や『大典礼』といったアラバールの不条理劇が、

隙をつく暴力性とそのとめどない増幅に特徴づけられるとすれば、

彼の映画に対する興味は別のところにあったのだろうか。

彼の戯曲はアルトーの直系ではなかったのか。彼はホドロフスキーの盟友ではなかったのか。

この映画こそ、真にシュルレアルを志向すべきだったのにという思いに駆られる。

第6回

「ドイツ零年」

ロベルト・ロッセリーニ監督・1948年

ある特定の時代、ある特定の場所で生まれたリアリズムは、たしかに無比の衝撃があった。

果たしてブニュエルの『忘れられた人々』は

どれだけイタリアン・ネオリアリズモに影響されたのか。

このリアリズムはいかにシュルレアリスムと相違するのか。

第7回

「緑色の髪の少年」

ジョセフ・ロージー監督・1948年

時代性に身をゆだねたとき、人は否応なくシュルレアルな戦慄にさらされる、そんな時代があった。

この映画はその戦慄をヒューマニズムで糊塗して済まそうとする。

ロージーを弁護するわけではないが果たせない志があったのではないか。

人びとの良心は、シュルレアリスムの黒いユーモアに比べていかにも脆弱に見えてしまう。

第8回

「蜂の巣の子供たち」

清水宏監督・1948年

シュルレアリスムとまったく無縁に見える清水宏のこの映画を取り上げたのは、

前回と前々回の鑑賞作品と対比したかったからに過ぎない。

同じ1948年の、同じ子どもを扱った映画でありながら、個性の際立ちかたは随分異なる。

だいたいこの辺りから研究会が脱線しはじめる。

『蜂の巣の子供たち』は日本の『操行ゼロ』ではなく、

まったく清水宏としかいいようがない映画である。

第9回

「僕は天使ぢゃないよ」

あだた森魚監督・1977年

日本のアヴァンギャルドのいくつかの波のうち、

最も新しい波をここまで遡らなければならないことを、我々はいつまで我々自身に許容し続けるのか。

この映画は祝祭的である。祭の後の何と長い静けさだろうか。

我々の研究会も次のステージに移ることになる。

第10回

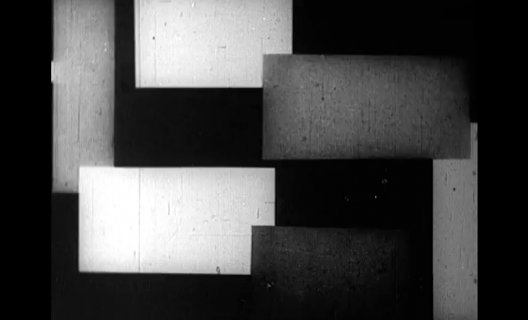

「Rhythmus 21」

ハンス・リヒター監督・1921年

「Danse Macabre」

ダドリー・マーフィー監督・1922年

「MANHATTA」

チャールズ・シーラー&ポール・ストランド監督・1921年

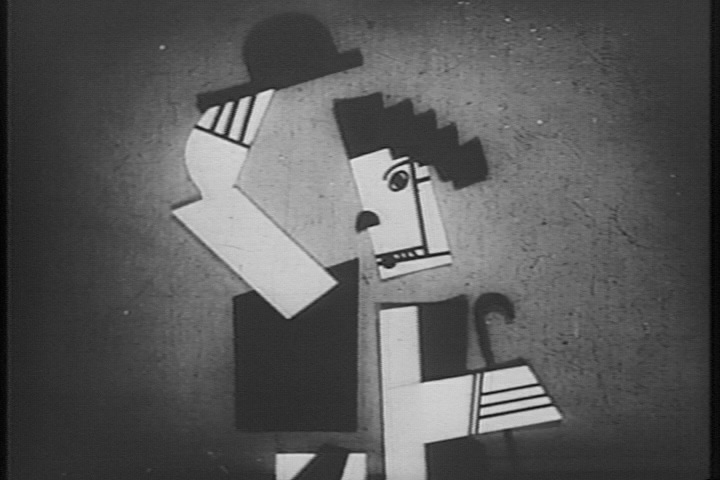

「バレエ・メカニック」

フェルナン・レジェ監督・1924年

ダダイストであったリヒターとキュビストであったレジェは

映画の純粋性質をキネアティックに追及する。

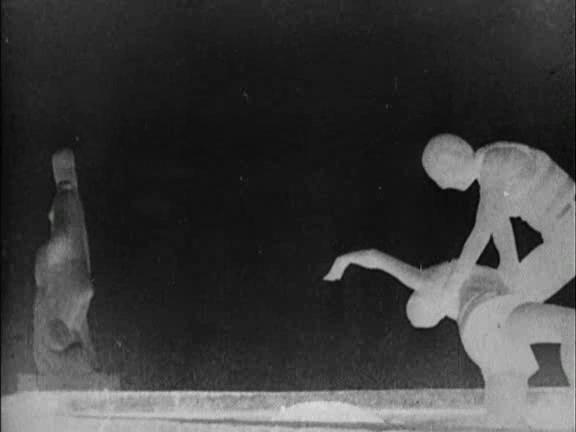

マーフィーは観劇の発展系として多重露出を試みた。

都市のダイナミズムは映画表現にも影響を及ぼした。Manhattaにnが付くまで間近。

第11回

「サイコロ城の秘密」

マン・レイ監督・1929年

「貝殻と僧侶」

ジェルメーヌ・デュラック監督・1927年

ニューヨーク・ダダからパリ・ダダ、そしてシュルレアリスム運動に参加する

マン・レイのこの作品は、やはりダダ的な趣が強いようである。

世界初のシュルレアリスム映画といわれる『貝殻と僧侶』は、

シュルレアリスムの一面的な解釈によってかろうじてその栄誉を背負っているが、

シュルレアリスムとは解釈の寄せ集めではないはずだ。

やはりブニュエルまで待たなければならないのだろうか。

第12回

「アンダルシアの犬」

ルイス・ブニュエル監督・1928年

「詩人の血」

ジャン・コクトー監督・1930年

ブニュエルとダリの短い蜜月期間において奇跡的に生まれた『アンダルシアの犬』こそが、

世界初のシュルレアリスム映画と呼ぶにふさわしい。

ブルトンから徹底的に嫌われたコクトーの作品は、詩人に特権的な情緒を描いている。

おそらくコクトーは、それが超と付こうが現実などに興味はなかったのかもしれない。

第13回

「黄金時代」

ルイス・ブニュエル監督・1930年

ダリの呪縛から解かれたブニュエルは、前作よりもさらにシュルレアリスムの本質に迫ろうとした。

その本質には、暴力とエロスがあるようだ。

映画としての完成度の高さも気にかかるが、さらに気がかりなことは、

彼の政治信条がまるでこの映画のライトモチーフになっているかのように見えることである。

第14回

「アッシャー家の崩壊」

James Sibley Watson & Melville Webber監督・1928年

「Tomatos Another Day」

James Sibley Watson監督・1930年

「Even—as You and I」

Roger Barlowほか監督・1937年

「The Hearts of Age」

オーソン・ウェルズほか監督・1934年

この時代のアメリカの実験映画は日本ではほとんど知られていない。

ひたすら光学的な研究を追求し多重露出を多用して、一見シュルレアルな風情を演出している

『アッシャー家の崩壊』は、じつはダリの『白い恐怖』における夢の演出と同じように、

似非シュルレアリスムである。

Tomatosのミススペルは意図的なもの。

『Even—as You and I』ではシュルレアリスムがすでにパロディ化されている。

ウェルズの処女作はひたすらに初々しい。

第15回

「午後の網目」(1943年)

「陸地にて」(1944年)

「変形された時間での儀礼」(1946年)

「夜の深み」(1952~1959年)

マヤ・デレン監督

マヤ・デレンの興味の対象は非常に限られていたようである。

しかし彼女はそのことに関してはつねに先端に立っていた。正しいアヴァンギャルドであった。

彼女の映画がシュルレアルであるかどうかはともかく、マヤ・デレンその人の生き様は、ほとんど生粋のシュルレアリストのそれである。

第16回

「花火」(1947年)

「スコピオ・ライジング」(1963年)

ケネス・アンガー監督

きわめて特異な映画監督であり、映像作家などという汚名を着せられかねない人でもある。

映画がモダンアートに取り込まれそうな危険が蠢いている。

しかし彼の『ハリウッド・バビロン』とは一体何だったのだろうか。

第17回

「映画はもう始まったか?」

モーリス・ルメートル監督・1951年

イジドール・イズー『涎と永遠についての概論』とともに、

レトリスムの映画、そして「ディスクレパン映画」の代表作とされる。

彼らは自らをシュルレアリストの直系と称し、それが純正の進化であることを示そうとした。

もちろんゴダールまではすぐそこである。